固原農(nóng)民作家何以“出圈”?

有一種文學(xué)叫西海固文學(xué)。有一種寫作叫“素人寫作”。

當(dāng)西海固文學(xué)遇上“素人寫作”,呈現(xiàn)出一種獨特的文學(xué)現(xiàn)象。王秀玲小說里的鄉(xiāng)村人物、單小花散文里的山鄉(xiāng)巨變、曹兵詩歌里的唯美村落,給讀者留下了深刻印象。他們創(chuàng)作勢頭迅猛,用農(nóng)人之筆,深情講述新時代的固原故事。前段時間,他們被市作協(xié)命名為固原農(nóng)民作家“三顆星”,以他們?yōu)榇淼墓淘r(nóng)民寫作被社會各界關(guān)注,他們何以“出圈”?

“文學(xué)是情感表達的方式,也是對美好生活的追求 ”

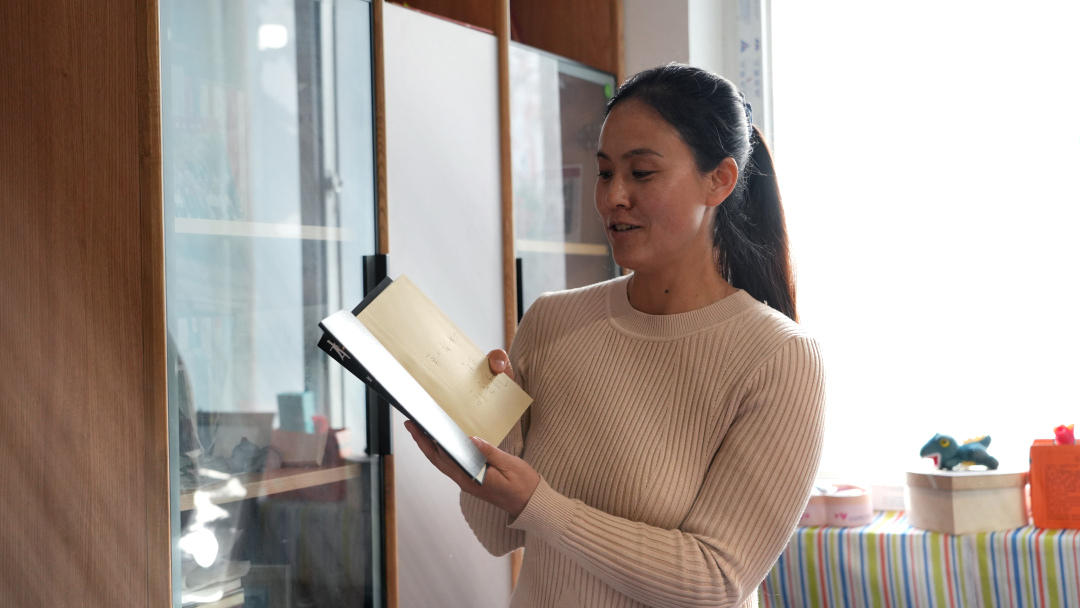

30年前,西吉縣吉強鎮(zhèn)高同村村民單小花,書還沒讀夠,就被拉進婚姻生活。家庭變故、身體多病、獨自拉扯4個孩子,生活壓得她喘不過氣來,“很多話如鯁在喉,不吐不快,寫出來就暢快了!”

20年前,彭陽縣城陽鄉(xiāng)澇池村村民王秀玲想讀點什么,卻只有親戚的語文課本。丈夫為了生計外出務(wù)工,王秀玲孤寂的內(nèi)心在呼喊,“我想讀書,我要寫點什么!”

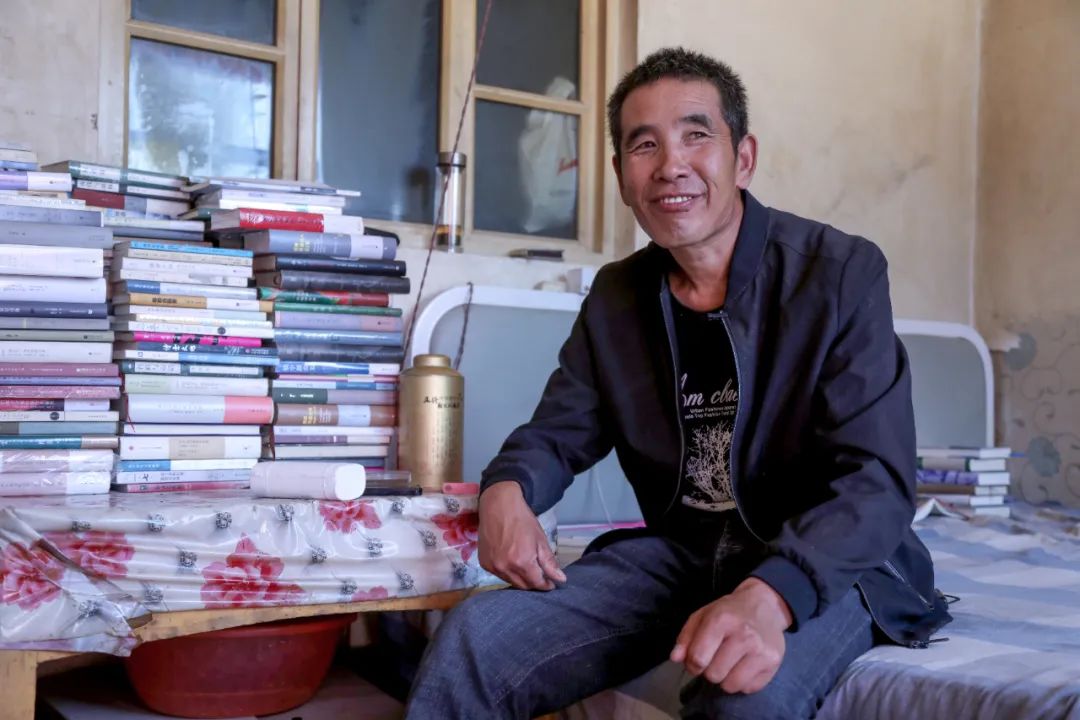

7年前,彭陽縣交岔鄉(xiāng)關(guān)口村村民曹兵離鄉(xiāng)務(wù)工,繁重單調(diào)的勞動、枯燥灰暗的工棚,內(nèi)心一片荒蕪,詩歌像道光,照亮了他!

回看他們的經(jīng)歷,只有初中學(xué)歷,日常是高度碎片化和重復(fù)化的簡單生活,情感表達需要出口,文字化身艱辛生活的“燈塔”。某一刻,王秀玲和單小花提起筆,曹兵掏出手機,他們開始寫作。

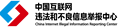

△固原農(nóng)民作家王秀玲

此后多年,他們從熟悉的生活入手,用一顆敏銳的心,體悟、感悟、領(lǐng)悟生活的脈脈溫情和風(fēng)霜雨雪,把別人用來喝茶、聊天、娛樂的時間,兌換成閱讀時光。他們遵從內(nèi)心追求,獨自守在逼仄局促的空間,埋頭鉆進浩如煙海的文字里,與先賢對話,與文學(xué)為伴;他們捕捉生活的浪花,閱讀、積累、汲取,把別人的觀念、智慧、思想,從故紙堆里滲透進自己的腦袋,變成自己的“翅膀”。

在他們看來,環(huán)境是磨礪,生活是磨礪,與內(nèi)心掰扯亦是磨礪。我們總以為,平凡的人生提煉不出華麗的辭藻,演繹不出跌宕起伏的情節(jié),但歷經(jīng)多年打磨,王秀玲出版小說集《收狗的女人》,單小花出版散文集《苔米如花》和《櫻桃樹下的思念》,曹兵出版詩歌集《我在田野等風(fēng)吹過》,他們用文字證實——他們都在追求美好生活。

“書籍出版證明有了階段性成果。”那些故事、片言只語、一段詩行,是他們在時間的荒蕪里撿拾起的貝葉,是他們用心血換來的低吟淺唱,更是他們在瑣碎日子里蹦出的智慧火花。文學(xué)使他們內(nèi)心逐漸豐盈、精神日趨飽滿、意志不斷堅強、心智更有韌性,追求文學(xué),是他們對人生、社會、世界再認(rèn)識的過程。

有編輯向單小花發(fā)問,你何以將故事寫得這般動人?單小花坦言,“只因我身在社會最基層,我的的確確經(jīng)歷了那樣的事。”

文人相親 美美與共

回望成長路,王秀玲說,一位位編輯老師的幫助,身邊親友的善意與恩情,給了她追求文學(xué)的動力。

單小花記得,在看不到生活希望寫下離別信時,是醫(yī)生馬軍看到了她對文學(xué)的熱愛,是西吉縣文聯(lián)編輯李春燕和時任文聯(lián)主席郭寧用熱情接待與幫助,提振了她追求文學(xué)的信心。

曹兵感嘆,被網(wǎng)友拉進詩歌創(chuàng)作QQ群是偶然,但大家的相互鼓勵,喚醒了他詩歌寫作的“DNA”。

△固原農(nóng)民作家單小花

西吉縣是中國首個“文學(xué)之鄉(xiāng)”。2019年,木蘭書院在西吉縣吉強鎮(zhèn)楊河村成立。書院創(chuàng)始人史靜波有一個宏偉的計劃,聯(lián)合全國各地作家,特別是西海固作家和本地農(nóng)民文學(xué)愛好者,共同創(chuàng)建面向全國的文學(xué)創(chuàng)作交流和基層群眾的公共文化服務(wù)平臺,將文學(xué)品牌轉(zhuǎn)化為推進鄉(xiāng)村振興的現(xiàn)實力量。

“書院辦活動,農(nóng)民文學(xué)愛好者齊刷刷來到現(xiàn)場,有的放下農(nóng)活,甚至來不及洗掉兩手的泥。”市文聯(lián)副主席馬金蓮感嘆,農(nóng)民文學(xué)愛好者這支隊伍,互相影響、互相感染、互相鼓勵,他們身上,有能被感受到的文學(xué)力量。

木蘭書院內(nèi)有塊地,種滿了杏樹,正掛著越來越多農(nóng)民文學(xué)愛好者的姓名牌。 市作協(xié)主席李興民觀察,西海固文學(xué)之所以成為一種現(xiàn)象,得益于當(dāng)?shù)厝藢ξ幕淖鸪纾x不開文學(xué)愛好者之間的彼此幫助。

“西海固文人‘相親不相輕’,前輩編輯和作家對草根文學(xué)愛好者總是傾囊相授。”單小花出書時,馬金蓮和寧夏作協(xié)主席郭文斌分別為其作序。“書里的內(nèi)容大多在《六盤山》雜志發(fā)表過,我們?nèi)鐢?shù)家珍,她出書了,我們比她還高興。”馬金蓮說,每見到一個突然出現(xiàn)的文學(xué)愛好者,第一眼,是驚喜!此后,大家會更多關(guān)注他們,為他們提供培訓(xùn)、交流等機會和平臺,幫助他們成長。

從中國文聯(lián)、作協(xié)到寧夏文聯(lián)、作協(xié),再到基層文聯(lián)、作協(xié)、各級宣傳文化部門,大家擰成了一股繩,持續(xù)創(chuàng)新創(chuàng)設(shè)更加有利于農(nóng)民作家脫穎而出的良好文學(xué)機制和氛圍,共建著美美與共的文學(xué)百花園。

“ 三顆星”背后是更多的“星”

“將王秀玲、單小花、曹兵評為固原農(nóng)民作家‘三顆星’,是因為他們先后獲得《黃河文學(xué)》雙年獎、寧夏文學(xué)藝術(shù)獎、詩探索·中國春泥詩歌獎等文學(xué)大獎,并且出版書的時間也相近,我們期待通過他們,發(fā)揮典型引領(lǐng)效應(yīng),進一步播撒文學(xué)種子。”李興民表示,“三顆星”背后有更多的“星”。

△固原農(nóng)民作家曹兵

鄉(xiāng)村振興正推進實現(xiàn)“向往的農(nóng)村”。在數(shù)十年如一日的寫作中,固原農(nóng)民文學(xué)愛好者,把自己從無名之輩變成能吐故納新的人,從一塊干癟的海綿變成能寫出一篇篇錦繡文章的作者。

農(nóng)民作家“三顆星”把自己活成了一道光,從人群中站了出來。他們不知道,誰會借著他們的光,走出黑暗。當(dāng)他們的形象在陽光下變得更明亮?xí)r,越來越多的農(nóng)民也走進了文化振興的隊伍,把對美好生活的向往,化為推動鄉(xiāng)村振興的力量!

李興民說,越來越多農(nóng)民文學(xué)愛好者開始寫作,進而成長為農(nóng)民作家,這背后是文化覺醒。農(nóng)民作家是一群田秀才,鄉(xiāng)土人才,也是高端人才,他們在地方農(nóng)文旅融合發(fā)展中,有著獨特貢獻,他們的作用不可替代。固原農(nóng)民作家群,筆耕大地,傳承千年耕讀文化,以“在場者”視角,用文學(xué)“重建”一個回得去的故鄉(xiāng)。

“很多農(nóng)民第一次給《六盤山》提交作品時,作品已經(jīng)相當(dāng)成熟了。”令馬金蓮意想不到的是,最近一次與相關(guān)出版社座談,發(fā)現(xiàn)不少農(nóng)民已經(jīng)有作品結(jié)集成冊準(zhǔn)備出版。

據(jù)不完全統(tǒng)計,固原已經(jīng)有幾十位農(nóng)民作家的作品發(fā)表在國內(nèi)各類文學(xué)大刊,并結(jié)集出版。但更多的農(nóng)民還隱藏在塵埃里,以一己的執(zhí)著,認(rèn)真的生活和寫作。“他們深深地扎根土地,相信他們一定會創(chuàng)作出更多與偉大時代相匹配、滿足人民群眾更高審美需求的高質(zhì)量文學(xué)作品。”馬金蓮期待。(記者:余亞麗)

相關(guān)新聞

-

“傳統(tǒng)+潮流”的新體驗!非遺消費嘉年華邀你來打卡~

[2025-06-15] -

我市“四延伸”推進新時代救助工作轉(zhuǎn)型升級

[2025-06-15] -

堅持“開門編規(guī)劃” 自治區(qū)商務(wù)廳深入基層汲取智慧

[2025-06-15] -

寧夏實施“明天計劃”項目資助困境兒童

[2025-06-13] -

寧夏已有3.96萬人加入中國造血干細胞捐獻者資料庫

[2025-06-13] -

我市藥品經(jīng)營“清源”行動取得階段性成效

[2025-06-13] -

中央第五生態(tài)環(huán)境保護督察組向?qū)幭霓D(zhuǎn)辦第十四批群眾信訪舉報件

[2025-06-13] -

寧夏第七次全國自強模范暨助殘先進事跡報告會(固原專場)舉行

[2025-06-13] -

塞上風(fēng)猶勁 拓步爭上游——寧夏經(jīng)濟增速再上新臺階

[2025-06-12] -

中央生態(tài)環(huán)境保護督察群眾信訪舉報轉(zhuǎn)辦和邊督邊改公開情況一覽表(第二批)

[2025-06-12]